Coloquio “DUA: El mito del Estudiante Promedio”

La Dirección de Educación de la Municipalidad de La Cisterna en alianza con Fellow Group Latinoamérica invitan al Coloquio “DUA: El mito del Estudiante Promedio”.

Se centrará en la importancia de la Educación Inclusiva, como eje central para la Inclusión de estudiantes con discapacidad, promoviendo sus derechos de participación en equidad e igualdad de oportunidades. En particular, consideraremos el Marco del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) para lograr una transformación hacia una Educación de Calidad e Inclusiva.

Lee la noticia completa en el siguiente link: https://www.senadis.gob.cl/sala_prensa/agenda/486/coloquio-dua-el-mito-del-estudiante-promedio

Etapas para la Implementación de DUA

Sin duda que llevar a cabo el proceso de implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje no es una tarea sencilla. Es importante que en su institución antes de implementar el Diseño Universal para el Aprendizaje, pueda compartir, analizar y responder las siguientes preguntas asociadas al marco.

- ¿La Institución en donde me desempeño, comprende la importancia de implementar el Marco de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)?

- ¿Los Directivos de la institución conocen los fundamentos del Diseño Universal para el Aprendizaje?

- ¿Qué porcentaje de agentes de la comunidad educativa está de acuerdo con la implementación del marco de Diseño Universal para el Aprendizaje en su Institución?

- ¿Quiénes serán los representantes de la institución encargados de iniciar la implementación del marco DUA?, ¿Este equipo en su totalidad considera que la implementación del marco DUA fortalecerá́ el desarrollo de procesos educativos más inclusivos y que aborden la diversidad existente?

Nota: “Cuando los equipos no están convencidos de que el marco DUA es la respuesta para abordar y atender a la diversidad, es probable que el proceso no genere éxitos, ya que se ven obligados a implementar un marco en el que no creen”.

- ¿Dentro de la jornada laboral se considera tiempo para organizar y ejecutar la implementación del marco DUA?

- ¿La institución educativa está de acuerdo en invertir en capacitación y formación de agentes educativos comprometidos en diferentes niveles de responsabilidad y función institucional?, por ejemplo: Directores de Facultad, Decanos, Jefes de carrera, coordinadores de unidad, Encargados de Unidad Técnica, Direcciones de Administración Educativa, Gestión Curricular.

Nota: Es relevante destacar que son estas personas, las que inicialmente deben acceder a un entrenamiento en Diseño Universal para el Aprendizaje, de esta manera serán ellos los responsables de compartir y monitorear los lineamientos, guías y soportes para los distintos estamentos y roles que componen la institución.

Etapa de Optimización

En esta etapa se crea un plan de capacitación continua para los integrantes de la institución educativa, considerando las nuevas contrataciones. Los directivos determinan la factibilidad de ampliar el alcance inicial de implementación DUA a otros departamentos o áreas de la institución.

Tareas:

- Resaltar una cultura sistemática que apunte a la mejora de prácticas de aprendizaje basada en el marco DUA.

- Predecir, preparar y responder a cambios potenciales que puedan impactar en la implementación de DUA en el futuro.

- Maximizar la mejora mediante la incorporación de procesos que respondan a la variabilidad existente dentro del sistema (Novak k., Rodríguez k., 2016).

Etapa de Escalamiento

Se continúan los procesos de la fase de integración, además los directivos se aseguran que los sistemas están disponibles para impulsar el crecimiento e implementación de DUA en toda la institución. Se lleva a cabo un plan para capacitar a nuevos miembros de la comunidad educativa.

Tareas:

- Promover un crecimiento profesional continuo a través del apoyo de una comunidad de práctica DUA que es sensible a la variabilidad sistemática de cada individuo.

- Difundir prácticas, procesos y estructuras a través de capacitación y asistencia técnica.

- Resaltar un enfoque integrado y sistemático de implementación de DUA a través de la evaluación continua de brechas y necesidades (Novak k., Rodríguez k., 2016).

Etapa de Integración

En esta etapa se comienza a implementar el DUA en las actividades académicas. Los miembros del equipo comienzan a experimentar con DUA participando e implementando procesos iterativos de diseños de prácticas instruccionales.

Eventualmente, podrían definir un protocolo de observación en aula. Los equipos continúan su formación en DUA, documentando y evaluando su crecimiento y aprendizaje en la puesta en marcha. Levine, J., (Octubre de 2017). II Seminario de Inclusión en Educación. DUA y su aplicación al aula. Chile

Tareas:

- Crear estructuras y procesos que apoyen la implementación y evaluación su efectividad.

- Desarrollar la expertiz del educador, aplicando DUA a las prácticas instruccionales y la toma de decisiones.

- Fomentar la colaboración y apoyos para integrar DUA ampliamente (Novak k, Rodríguez k., 2016).

Etapa de Exploración

El objetivo de la fase de exploración es investigar sobre DUA como un marco para la toma de decisiones, aumentar la conciencia sobre el diseño universal para el aprendizaje, entre los tomadores de decisiones y determinar su interés y voluntad para llevar a cabo la implementación de DUA. La fase de explotación de DUA debe ser provocada por el deseo de aprender más sobre las estrategias de instrucción para satisfacer las necesidades de diversos estudiantes. El marco de DUA, con flexibilidad y enfoque en opciones proactivas, promete una forma viable de apoyar la instrucción efectiva para todos los estudiantes, no sólo para aquellos con discapacidad.

En esta etapa los Directivos de la institución deben aprender los fundamentos y las bases del Diseño Universal para el Aprendizaje, y decidir si su implementación será útil para la institución. Posterior a la toma de decisión se conforma un equipo encargado de liderar el proceso de implementación. Este equipo (Docentes, Especialistas de Apoyo y Directivos) debe valorar los siguientes ítems para tener claridad si la implementación será́ exitosa o no.

- El equipo DUA no debe ser asignado. Esto significa que su conformación debe ser voluntaria, por motivación personal y/o profesional.

- El equipo debe reservar al menos una hora para reunión cada dos semanas. La reunión debería llevarse a cabo en la jornada de trabajo.

- Todos los miembros del equipo DUA deben estar de acuerdo en dedicar varias horas a la implementación de DUA. Levine, J., (Octubre de 2017). II Seminario de Inclusión en Educación. DUA y su aplicación al aula. Chile

Tareas:

- Investigar sobre DUA

- Generar conciencia sobre DUA

- Determinar la disposición e interés de implementar DUA (Novak k, Rodríguez k., 2016).

Fuentes:

- Berquist, E. (2017). UDL: Moving From Exploration And Integration.

Wakefield, MA. CAST Professional Publishing. - CAST (2015). How Data Inquiry and UDL Implementation Work

Together to Improve Teaching and Learning. - Levine, J. (2017, 04 de octubre). II Seminario de inclusión en la

educación: El diseño universal para el aprendizaje y su aplicación al

aula. Seminarium certificación educación, Santiago, Chile. - Novak, K., y Rodriguez, K. (2016). Universally Designed Leadership.

Applying UDL to Systems and Schools. Wakefield, MA: CAST

Professional Publishing.

Rúbrica de un Solo Criterio

Rúbrica de un Solo Criterio

La práctica de utilizar rúbricas para evaluar a tus estudiantes con un solo criterio se está imponiendo, ya que esta tomando fuerza en la implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje. Debido a que es fácil y rápida de crear, y los docentes ya no tienen que gastar tiempo pensando en las diferentes formas en que sus estudiantes podrían no cumplir con las expectativas. Además, sus estudiantes la encuentran fáciles de leer, y se centran en solo las expectativas para el logro. Por último, permiten una retroalimentación de mayor calidad para sus aprendices.

Su aparición se da en 2010, por un estudio de Jarene Fluckiger (University of Nebraska at Omaha) quien luego de una de recopilación basada en otros estudios entorno al uso de rúbricas de un solo criterio. Descubrió que mejoraban el rendimiento de los aprendices y sobre todo cuando era parte de su diseño y la usaban para autoevaluar su trabajo.

Esta pauta se enfoca describir cada uno de los criterios de desempeño que se espera de los aprendices (columna del centro). Pero lo interesante es que permite señalar los aspectos que deben mejorar y trabajar para alcanzar el objetivo (columna de la izquierda) y, por otra parte, señalar como los aprendices han superado las expectativas requeridas (columna de la derecha).

Algunas ventajas de esta rúbrica son el uso de menos lenguaje, lo cual favorece la motivación e interés de los aprendices en leerla y enfocarse en las expectativas a cumplir, a los y las docentes les tomara menos tiempo diseñarla. Así también la pauta flexibiliza la evaluación, ya que, en muchas ocasiones el desempeño de nuestros aprendices no se ve reflejado en la descripción del criterio.

La desventaja más relevante es que a los y las docentes les tomara más tiempo de escritura en realizar la retroalimentación cuando un aprendiz tenga muchos aspectos por mejorar.

Sin duda, una herramienta interesante, sencilla y muy versátil a la hora de implementar DUA en nuestra practica docente.

Fuentes:

Fluckiger, Jarene, “Single Point Rubric: A Tool for Responsible Student Self-Assessment” (2010). Teacher Education Faculty Publications. 5.

https://www.cultofpedagogy.com/single-point-rubric/

https://www.cultofpedagogy.com/holistic-analytic-single-point-rubrics/

Consejos DUA para Diseñar Experiencias de Aprendizaje

Consejos DUA para Diseñar Experiencias de Aprendizaje

Diseñar experiencias de aprendizaje para que sean significantes y desafiantes para cada aprendiz es sin duda uno de los temas más complejos al momento de plantear una clase presencial, online sincrónica o asincrónica. En esto el Diseño Universal para el Aprendizaje puede (DUA) puede ayudarle a anticipar la variabilidad y diseñar de manera flexible.

1. Empiece con un objetivo claro

Tener un objetivo o propósito claro para su tarea, actividad o experiencia le ayuda a los aprendices a saber lo que necesitan lograr, también será de ayuda para los facilitadores que le brindan apoyo de manera remota.

2. Fomente los medios flexibles para lograr el objetivo.

Reflexione y brinde a los aprendices diversos materiales o métodos flexibles para lograr un objetivo común, permitiendo que demuestren lo que saben. Tenga presente que muchas opciones también pueden ser abrumadoras.

3. Asegúrese de que todos los aprendices puedan acceder a los materiales y el entorno

Reflexione sobre la variabilidad de sus aprendices y anticipe las barreras que ellos puedan enfrentar al momento de acceder al material o el entorno, así evitara la omisión involuntaria de brindar la accesibilidad necesaria.

4. Haga que el aprendizaje sea personalmente relevante.

Cuando las metas son relevantes e importantes para sus aprendices, es más probable que se involucren en la tarea y se esfuercen, incluso cuando se vuelve desafiante. Para cualquier experiencia de aprendizaje, anime a los aprendices s a explorar las aplicaciones reales de los objetivos.

Fuente: Cast (2020), UDL Tips for Designing Learning Experiences

Mitos DUA

Mitos DUA

Es muy común que al comenzar nuestro viaje entorno al Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) tengamos una visión poco clara sobre el DUA, cargada de creencias o mitos, que impedirán la correcta implementación de este marco de docencia. Por eso es importante tener claridad sobre qué es y qué, no es DUA.

A continuación, derribaremos algunos mitos en cuanto a ciertas creencias sobre DUA.

1. “Las Adecuaciones Curriculares y DUA son casi mismo”

Uno de los propósitos del DUA es maximizar las oportunidades de aprendizaje de cada estudiante con una amplia gama de diferencias, mediante la aplicación de sus principios y conceptos fundamentales: Variabilidad, superar las barreras e iterar, de esta manera DUA beneficia a personas en situación de discapacidad, pero también beneficia a otros. Si se pensara en diseñar una adecuación curricular para cada estudiante que tenga un requerimiento específico, quienes imparten la enseñanza no tendrían la capacidad de dar abasto a cada estudiante que lo requiriese.

2. “Para implementar DUA… basta ocupar su Pauta”

La Pauta DUA es una de las herramientas esenciales para la implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje. Sin embargo, la Pauta por sí sola no sirve para decir que se está implementando DUA. De esta forma si no se considera la variabilidad sistemática en el aprendizaje o la iteración de cada práctica de enseñanza, con el fin de pesquisar y superar barreras, difícilmente se estará implementando DUA.

3. “DUA es como una receta de cocina”

DUA NO es una receta de cocina, ya que, uno de sus principios fundamentales es el proceso de iteración el cual después de una clase se debe reflexionar sobre las barreras detectadas y como podemos superarlas en la siguiente oportunidad. De esta manera las planificaciones estandarizadas (receta de cocina paso a paso) no sirven para todos los aprendices.

4. “DUA es una metodología”

No es metodología, usted puede usar distintas metodologías usando su marco referencial a partir de los principios y los conceptos fundamentales.

Fuente: Mitos Sobre DUA, Vergara P. (2020)

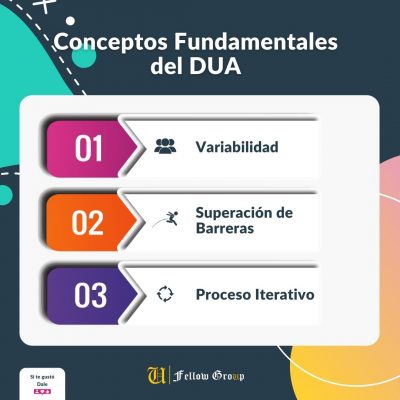

Los Conceptos Fundamentales del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

Los Conceptos Fundamentales del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

El Diseño Universal para el Aprendizaje puede brindar un marco de trabajo que brindara mejores experiencias de aprendizaje mucho más inclusivas, pero a menudo se piensa que DUA es solo la utilización de la Pauta. Es por eso, que es importante considerar los conceptos fundamentales del DUA la variabilidad, la superación de barreras y la iteración, solo así la Pauta DUA cobra sentido.

Variabilidad

DUA considera la variabilidad en torno al aprendizaje. Y es por esto, que, considerado preferencias, emociones y motivaciones, tomando en cuenta la diferencia en la forma en que se percibe la información, se procesa y es comprendida, y se demuestran conocimientos, se emplean estos conocimientos, y sobre todo se planifica sobre la forma en que se lograrán las metas planteadas, DUA aborda las diferencias de cada estudiante, en base a la variabilidad de sus redes de aprendizaje.

Superación de Barreras

Superar las barreras en el aprendizaje constituye un desafío para el aprendizaje y es indispensable que las barreras sean identificadas y comprendidas por los docentes, sin este reconocimiento, las barreras permanecerán. Es muy importante señalar que DUA sitúa las barreras para el aprendizaje y la participación en el contexto, el cual incorpora tanto a la institución educativa como a la comunidad, la familia y las políticas educativas. Por otro lado, si bien la identificación de barreras y facilitadores es uno de los procesos previos al diseño. Sin embargo, la identificación de barreras y facilitadores se presenta como un constate, es decir, se realiza siempre.

Proceso Iterativo

Cuando hablamos de este proceso iterativo, debemos comprender que se repite en cualquier disciplina que requiera del esfuerzo y la persistencia para que se puedan afianzar aprendizajes. De esto surge la pregunta ¿Quiénes Iteran? Todos iteramos, por supuesto, y de ahí la importancia de que este sea un proceso reflexionado e intencionado que, con cada nueva acción, cada innovación, permita la mejora, el crecimiento y el aprendizaje. Si sólo repites, pero no reflexionas, ni tienes deseos de mejorar en la forma en que actúas, sólo estás repitiendo tus acciones previas, con todos los defectos y dificultades que viviste anteriormente.

Educación socioemocional en pandemia: cuidarnos para cuidar a los demás

Escrito por Ignacio Lira

Educación socioemocional en pandemia: cuidarnos para cuidar a los demás.

Docentes y líderes educativos enfrentan nuevos desafíos emocionales en el regreso a clases en el camino a superar la crisis del Covid-19. ¿Qué recursos tenemos disponibles para este “segundo tiempo”?

Mucho antes de la emergencia sanitaria, la importancia de implementar una formación socioemocional en los colegios se había convertido en un tema relevante. La realidad del coronavirus en 2020 sólo logró convertirla en una necesidad con carácter de urgencia.

El proceso de aprendizaje y la gestión de las emociones son mundos íntimamente conectados, y es por eso que más que nunca las comunidades educativas deben considerar esta variable en el funcionamiento de las escuelas, debido a su demostrado impacto positivo en la toma de decisiones, rendimiento y relaciones sociales.

Diversas herramientas se han generado en el último año y medio para reforzar esta intervención de las emociones en la sala de clases, sea virtual o presencial, con el acento puesto en los adultos de las comunidades y su rol clave como primera barrera de contención para los estudiantes, sin descuidar la propia estabilidad: como la máscara de oxígeno de los aviones, primero debes preocuparte de la tuya antes de estar en condiciones de ayudar a otros.

“Los profesores son conscientes de que debemos enseñar a los niños a manejar sus propias emociones, como las de los demás, sin embargo, no conocen muchas estrategias. Además, muchos adultos siguen considerando que compartir o expresar determinadas emociones nos hace vulnerables. Aprender a entender que las emociones son mensajes que debemos atender y que todas deben ser aceptadas y validadas es fundamental, pues nos permite conocer mejor nuestras necesidades y las de los demás”, señala Ruth Castillo, especialista en inteligencia emocional e intervención educativa entrevistada por EducarChile.

En una iniciativa para sumarse a esta misma conversación, Fellow Group -con financiamiento del ministerio de la Ciencia- desarrolló un podcast dedicado al trabajo socioemocional en pandemia, con especial énfasis en los docentes. El programa “Aprender a Estar Bien” (disponible en Spotify, Anchor y otras plataformas online) aborda los desafíos que enfrentan los profesores al reinventar sus clases a distancia, y entrega claves con especialistas sobre temas como la fatiga pandémica, las emociones intensas y la resiliencia.

Boris Álvarez, director estratégico de Fellow Group, reflexiona sobre la vigencia de este contenido: “aunque está enfocado desde la realidad de los profesores, perfectamente puede ser escuchado por la familia y estudiantes. Hablamos del estrés, del bullying y en otros capítulos más específicos como el del ‘burnout’ se aborda con una perspectiva amplia. Nos interesa llegar a todos los elementos de una comunidad educativa”.

En la misma línea, la fundación Educación 2020 acaba de lanzar la campaña #EmocionesPrimero, que pone precisamente el acento en esta formación socioemocional, enfocada en los adultos de las comunidades educativas, bajo la premisa de que no se puede contener ni apoyar a tus estudiantes sin un trabajo propio de gestión de las emociones.

La iniciativa recopila 15 buenas prácticas para poner en la salud mental de todos los integrantes de la comunidad escolar en el centro de las actividades. Esto se consiguió tras consultar a más de 100 actores de distintos establecimientos del país. La campaña contempla además cuatro guías teórico-prácticas -dirigidas a familias, docentes, directivos y profesionales de la educación- que reúnen una serie de recomendaciones y estrategias para profundizar y poner en práctica el aprendizaje socioemocional.

Pese a la promoción de acceso social inclusivo, las “carreras prestigiosas” siguen al debe en la implementación de diversidad.

Escrito por Ignacio Lira

Pese a la promoción de acceso social inclusivo, las “carreras prestigiosas” siguen al debe en la implementación de diversidad.

Un estudio de tres años abordó la realidad de seis de los pregrados más solicitados en cinco universidades chilenas consideradas de alta selectividad.

Una interesante investigación Fondecyt publicada recientemente arrojó nuevas luces sobre las carreras consideradas “prestigiosas” en el mercado universitario chileno, particularmente en sus aspectos de acceso social.

El estudio, titulado “Las élites académicas universitarias en Chile. Perfiles, vivencias y percepciones sobre el éxito del alumnado y el rol de las instituciones universitarias de élite en los procesos de reproducción y movilidad social” tardó más de tres años en completarse e incluyó a los programas de medicina, ingeniería comercial, ingeniería civil, derecho, literatura y actuación, en cinco universidades “altamente selectivas”.

Más de dos mil estudiantes de todas las regiones del país fueron encuestados, y la investigación también suma entrevistas con directivos, docentes y egresados; además de observaciones directas en las instituciones.

Una de las principales conclusiones de este trabajo es que las estrategias de inclusión de alumnos diversos tienen alcances “tímidos” y además no pueden estandarizarse en función del tipo de institución: ciertos centros de estudios se enfocan en apoyar económicamente a alumnos con mérito, otras abren cupos especiales, pero manteniendo los niveles de exigencia de ingreso.

Al respecto, Maria Luísa Quaresma, directora del proyecto e investigadora de la Universidad Autónoma, comentó que “pese a sus diferentes estrategias, estas instituciones coinciden en que la apertura a la diversidad no puede hacerse sacrificando la calidad académica”.

El mapa de la sala de clases

Otro elemento destacado en este estudio es la homogeneidad de las “universidades de élite”, algo visible en aspectos como el origen socioeconómico de los estudiantes. El análisis mostró que los alumnos de estas carreras y universidades provienen de familias con elevado capital económico y residen en comunas del llamado “cono de alta renta”, concentrado en la zona nororiente de Santiago.

En tanto, sus padres ocupan posiciones de liderazgo de empresas y cuentan con educación superior, incluso sus abuelos. Respecto a estudios secundarios, un 66% del total de encuestados cursaron su educación básica y media en colegios particulares pagados. En cambio, los estudiantes provenientes de colegios particulares subvencionados conforman un 24% de la muestra, mientras que aquellos que vienen de la educación municipal comprende llegan solo un 10%

Estas características hacen que los alumnos de nivel socioeconómico medio y bajo declaren dificultades para encajar, en los primeros años, en este contexto social de élite, teniendo problemas para identificarse con los otros y construir relaciones en el espacio universitario.

“Algunos de estos estudiantes relatan dificultades de adaptación académica, principalmente por falta de estrategias de estudio y uso del tiempo, pero también porque las clases exigen un background cultural que ellos no poseen, generando una sensación de ‘hacer preguntas poco pertinentes’ lo que a la larga hace que dejen de participar en sala”, apunta Quaresma.

Otros alumnos llegaron a describir situaciones de discriminación por parte de los docentes hacia quienes se encuentran “fuera del estándar” y dijeron percibir la existencia de un “arquetipo” de alumnos, que responde a cierto fenotipo, valores y rendimiento académico al que deberían responder. “La sensación de ‘pez fuera del agua’ en estas instituciones, les produce miedos, inseguridades y frustraciones”, agregó la especialista.

Para desarrollar su estudio, los investigadores eligieron a las universidades de Chile, Católica de Chile y USACH, representando el segmento “tradicional” y con reconocida calidad académica. A estas tres se sumaron dos universidades privadas: Adolfo Ibáñez y Los Andes, “caracterizadas por recibir principalmente estudiantes de escuelas privadas selectivas y sectores socioeconómicos altos”, añadieron.

Además de Quaresma, los investigadores Juan Pablo Valenzuela (CIAE, Universidad de Chile) y Cristóbal Villalobos (Ceppe, UC) participaron de este trabajo.

The Hiring Chain: El Encantador Vídeo Viral que Incentiva la Inclusión Laboral de Personas con Síndrome de Down

Escrito por Ignacio Lira

The Hiring Chain: El Encantador Vídeo Viral que Incentiva la Inclusión Laboral de Personas con Síndrome de Down

Una publicidad encabezada por una canción de Sting crea conciencia sobre la cadena de valor que se crea al integrar a personas con discapacidad en el mundo del trabajo.

En diciembre del año 2011, la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down. Una alteración genética que ha formado siempre parte de la condición humana, se distribuye en todas las regiones y razas del mundo tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, características fisonómicas y la salud.

Sin embargo, pese a su notoria presencia en nuestra sociedad, las personas que poseen esta condición siguen siendo objeto de importantes brechas de aceptación social y acceso a elementos tan básicos como la educación, la salud o el desarrollo laboral. Este último punto es clave en el desarrollo de independencia,

A días de esta fecha que celebra el valor de la diferencia y la inclusión, la ONG italiana CoorDown lanzó su campaña global “The Hiring Chain” (La Cadena del Contrato) junto a la agencia creativa estadounidense SMALL, con un mensaje dirigido a los empleadores para integrar a personas con Síndrome de Down, una acción que no sólo cambia la vida del trabajador sino además activa un círculo virtuoso de nuevas oportunidades.

La campaña se ha vuelto rápidamente viral, en parte por el potente y entusiasta discurso, pero también gracias a la incorporación del famoso músico inglés Sting, ex vocalista de The Police y dueño de una notable carrera solista, quien compuso y cantó la canción que acompaña el video, cuya letra cobra vida en las imágenes.

El clip cuenta la historia de un panadero que decide contratar como asistente a Simone, una joven con Síndrome de Down, y con ello inicia -sin saberlo- una reacción en cadena de visibilidad. Numerosos estudios de fundaciones dedicadas a la inclusión laboral establecen que mientras más son reconocidos como miembros valiosos de una sociedad, más factible es que puedan tener trabajos, generando un beneficio mutuo entre empleado y empleador, mejorando el clima de una organización.

Te dejamos el bellísimo video que acompaña a esta campaña de concientización.

¿Cómo Enfrentamos el Regreso a Clases en Nuestras Comunidades Educativas? La Experiencia Catalana en Pandemia.

Escrito por Ignacio Lira

¿Cómo Enfrentamos el Regreso a Clases en Nuestras Comunidades Educativas? La Experiencia Catalana en Pandemia.

Al comenzar el regreso paulatino a las clases, conversamos con nuestros pares educadores en Cataluña para conocer las lecciones que han sacado de la escolarización en medio del Covid.

El comienzo de nuestro año escolar 2021 nos encuentra aún sin superar la crisis sanitaria, pero también ante el desafío de recuperar procesos esenciales: la necesidad de seguir cuidándonos y evitar las actividades masivas choca con la necesidad de retomar hábitos fundamentales en trabajos y educación.

Mientras las autoridades de salud y educación definen los pasos a seguir, podemos mirar la experiencia en el extranjero para entender las dificultades, aciertos y temores en el complejo proceso de continuar el aprendizaje en pandemia. España fue uno de los países más afectados por la primera ola del coronavirus y debió enfrentar algunos de los momentos más duros del año pasado mientras reiniciaba su año escolar tomando una serie de medidas de prevención.

¿Cuáles funcionaron, cuáles no? ¿Qué enseñanzas ha dejado la experiencia española y qué podemos usar de ella para nuestras comunidades educativas? El siguiente relato nos entrega luces del camino a seguir, a cargo de la Subdirectora General de Educación Inclusiva de Cataluña, Inmaculada Reguant.

“Estuvimos en confinamiento total durante bastante tiempo hasta que conseguimos recuperar parcialmente las clases para tener los exámenes finales de forma presencial. Desde entonces hemos estado preparando el regreso, se redactaron instrucciones para que todos los equipos directivos de cada comunidad escolar tuvieran la misma información.

Creo que lo más eficaz de este proceso fue plantear estas indicaciones conjuntamente entre el departamento de educación y el departamento de salud. Redactar este instructivo en conjunto significa aunar criterios y que todas nuestras recomendaciones vayan de la mano con los criterios de científicos y médicos del país. Sentimos que esto es básico”.

¿Cuales son para ti las medidas concretas más importantes que definen la estrategia de regreso a las sales de clases en las comunidades catalanas?

“Ha sido necesario hacer una gran inversión en el profesorado. Una de las bases de este plan de educación fue reducir las cantidades de estudiantes, por lo tanto al porcionar cursos y bajar los números han hecho falta nuevos docentes para atender lo que llamamos “grupos burbuja” y cuidar que los alumnos fuera de estos grupos se mezclen, igual que los profesores.

Tenemos profesores fijos en estos grupos burbuja y otros que circulan entre cursos con todas las protecciones establecidas, pero para minimizar los riesgos hay que llevar un registro muy exhaustivo de los lugares donde han pasado estos docentes, en caso de que tengamos un contagio.

Hablamos de tres cosas fundamentales en nuestra estrategia: manos, mascarilla y distancia. Es una constante en todos los servicios en España y eso incluye por cierto a los de la educación: lavarnos las manos con frecuencia, usar siempre mascarilla y mantener distancia social. En los centros educativos hemos añadido el factor clave de la ventilación, que ha demostrado ser una de las medidas de mayor éxito. Todas las clases que puedan hacerse al aire libre se desarrollan así, o de lo contrario en los lugares más ventilados que se pueda”.

Hemos estado creando un programa de rastreos, donde figuran todas las personas que están dentro de un centro educativo. No sólo docentes y estudiantes. Desde el personal de aseo, cocina, las consejerías y también los transportes de alumnos forman parte de un registro para poder ir trazando datos y hacer seguimiento en casos de contagio y tomar decisiones sobre confinar grupos o hacer exámenes PCR. Ante cualquier eventualidad se da aviso a los “gestores COVID” para coordinar cualquiera de estas medidas desde el inicio de las clases en España, en septiembre.

¿Qué suposiciones previas a volver a las clases pudieron confirmar y cuales descartar?

“Una de las cosas que teníamos claras desde el inicio es el derecho de todos los chicos y chicas de asistir a clases, de tener una educación. Con las cuarentenas hemos observado un retroceso en el desarrollo de los conocimientos y también de aspectos de salud mental. De esta manera se pidió a los directores y directoras de colegios que pudieran crear distintos planes de escolarización considerando clases presenciales, virtuales o mixtas, para ir tomando las mejores decisiones mientras avanzaba el desconfinamiento. También se pidieron estrategias por si debíamos volver a encerrarnos, el objetivo fue adelantarse a todas las posibilidades.

Junto a la inversión en más docentes se ha financiado conectividad y tecnología para los estudiantes que no poseían las herramientas para someterse a educación a distancia. Destinamos un nuevo presupuesto para mejorar ese acceso y también nuevos recursos para la compra de EPIS (equipos de protección individual) en los profesores: mascarillas, guantes y escudos faciales para todo el personal educativo, lo último muy importante en entornos inclusivos con pérdida de audición, para facilitar la lectura de labios.

Entre las cosas buenas que pudimos confirmar en este regreso a clases en España es que los índices de contagio entre menores efectivamente han sido bajos y las escuelas han sido lugares bastante seguros. El cuidado que se ha puesto en los centros educativos ha sido excepcional en materia de higiene y medidas sanitarias. En los brotes que han ido apareciendo seguimos observando con observación la escasa incidencia de contagios en estudiantes jóvenes, particularmente en la escuela primaria.

Sin embargo, también hemos comprobado cómo el ausentismo a las clases presenciales sigue teniendo un porcentaje importante entre los estudiantes. Los temores son naturales y muchas familias prefieren mantener a sus hijos en las casas ante la preocupación social por el virus. Esperamos ir reduciendo paulatinamente estas aprehensiones mientras avanza la inmunización colectiva”.

¿Dirías que el ausentismo es el obstáculo central de lo que han hecho en Europa con las estrategias de regreso a las clases?

La principal dificultad de nuestro proceso en Cataluña y España era el temor. Una cosa es tener estudios que te den garantías, pero por mucho que tengas esa confirmación en teoría, hasta que no has probado un regreso a la escuela en la práctica, ese miedo va a existir. Organizar los centros educativos fue otro obstáculo importante. Usamos estrategias como diferenciar horarios de entrada y salida para evitar aglomeraciones y coincidencias de demasiados alumnos en un mismo espacio. Eso involucra crear señaléticas y hasta coordinar transportes, lo que sumó complejidad.

También fue desafiante coordinar la escolarización de nuestros alumnos con enfermedades que los hacen particularmente vulnerables al COVID, o conviven con familiares en riesgo. Nos vimos impedidos de enviar maestros a estas casas y debió organizarse una solución virtual a distancia, pero que ha sido difícil de implementar.

Finalmente, tomando en cuenta estas experiencias en España y que en Chile recién estamos comenzando a iniciar el año escolar, ¿cómo proyectas un proceso como el nuestro?

Depende mucho de la organización y la seriedad con que se establezcan las medidas sanitarias. El clima de estos meses y la posibilidad de ventilar las aulas también son elementos centrales. Si bien hay que mantener cosas como grupos estables y reducidos, alternar confinamientos de pocas personas, pienso que en Chile pueden esperar un reinicio de clases presenciales que tomará su tiempo pero será efectivo, porque están empezando en una mejor etapa que nosotros, con mejor conocimiento de este virus y el funcionamiento de la pandemia, y por supuesto con el factor clave de la vacunación. Debemos esperar lo mejor sin bajar la guardia, cumpliendo las reglas a cabalidad.

Fellow Group Conversó Sobre Educación en Pandemia y Salud Mental en Radio Infinita

Fellow Group Conversó Sobre Educación en Pandemia y Salud Mental en Radio Infinita

A propósito de nuestro podcast “Aprender A Estar Bien”, los creadores de este espacio hablaron del programa online y los desafíos de los educadores en el teletrabajo.

A propósito de la reciente discusión sobre la labor de profesores y comunidades educativas durante la crisis del COVID-19, junto a Fellow Group quisimos retomar la importancia de este proceso de cambio y sus costos emocionales, tomando el trabajo desarrollado en el podcast “Aprender a Estar Bien”, ganador del fondo Ciencia Pública del Ministerio de la Ciencia.

Para extender estos temas e invitar al público general a escuchar este podcast sobre salud mental y educación, fuimos invitados al programa de Radio Infinita “Déjate Caer”, conducido por los periodistas Diego Sánchez y Victoria Jordan. Representando a nuestra institución hablaron Boris Alvarez, director estratégico e Ignacio Lira, uno de los creadores de este espacio online.

La conversación se extendió por varios minutos abordando las temáticas de este programa en streaming y también aprovechando la contingencia del regreso a clases en un clima de incertidumbre ante una crisis sanitaria que no todavía no se supera globalmente.

Boris Alvarez describe la elaboración del podcast y la importancia de abrir un diálogo general:

“La forma en que llevamos la conversación es bien transversal. Aunque está enfocado desde la realidad de los profesores, perfectamente puede ser escuchado por la familia y estudiantes. Hablamos del estrés, del bullying y en otros capítulos más específicos como el del ‘burnout’ se aborda con una perspectiva amplia. Nos interesa llegar a todos los elementos de una comunidad educativa.

Ignacio Lira estaca el momento noticioso en que que se publica este contenido:

“Se ha vilipendiado bastante la profesión de los educadores en medio de la pandemia y a nosotros nos gustaría aportar con un granito de justicia a propósito del desafío que enfrentaron, en primer lugar, y también a las inequidades en la educación que pudieron advertirse a partir de reinventar estos procesos en el aprendizaje de niños y jóvenes. Cosas que no eran tan evidentes en la sala de clase se evidenciaron mucho más con la distancia”.

Junto con comentar los aspectos de este podcast e invitar al público a escucharlo, también pudimos compartir nuestro diagnóstico sobre la educación actual en la entrevista.

Boris Alvarez: “El sistema educativo está al debe, y no solo en Chile. Cuando analizamos resultados de pruebas globales como PISA, seguimos anticipando los buenos números a partir del nivel socioeconómico de estos estudiantes, lo que es el equivalente a comprar algo que se plantea como un derecho. Nuestra conversación busca poner el eje en el aprendizaje más que en la enseñanza, es un cambio de foco para generar ambientes de calidad y mayor inclusión”.

“Aprender a Estar Bien” es un podcast sobre salud mental en comunidades educativas en medio de la pandemia, conducido por el periodista Ignacio Lira junto al especialista en educación Boris Alvarez y la psiquiatra infantojuvenil Cecilia Breinbauer, quienes revisan estos temas a través de 8 capítulos en lenguaje simple y conversación animada.

Este proyecto, liderado por Fellow Group, en colaboración con Comunidades Inclusivas, fue uno de los 12 proyectos seleccionados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile en su concurso “Salud Mental, Como la Ciencia nos Cuida” (2020). Está disponible para ser escuchado en Spotify y otras plataformas de streaming, como en el sitio fellowgroupla.com

PUEDES VER LA ENTREVISTA COMPLETA EN EL VIDEO A CONTINUACIÓN (DESDE EL EL 1:43:00)